|

| 中井の地勢 |

中井町は、高梁市の最北端に位置し東西に長い地形で、東は真庭市中津井 • 南は巨瀬町と川面町 • 西は高倉町 • 北は新見市豊永、草間に接している。町の中央を流れる津々川(昔は西方川)は横内集落を源とし花木集落に至り、新見市境を流れる佐伏川と合流して高梁川本流にそそいでいる。

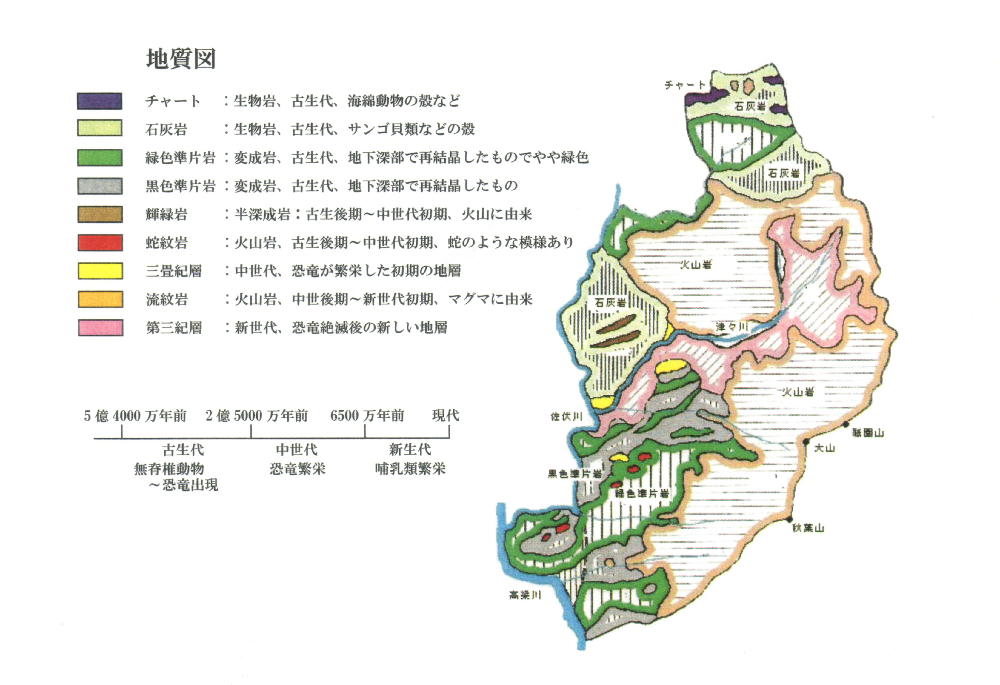

中井町の地質は多岐に亘つており、大別すると古生代層(約五億四千万年前〜二億五千万年まで)では方谷駅東側一帯に見られる緑色片岩・黒色片岩、上野地区と入野付近から北部には石灰岩が分布しており、鍾乳洞・ドリーネ・カレシフェルトが点在し、また方解石も見られる。

中生代層(約二億五千万年前から六千五百万年前まで)の三畳紀の火山岩類である流紋岩からできている山が西集落の古見山から東に向け端倉山、京見山を通り本村集落の後山に続いて祗園山、大山、秋葉山の霊峰に連なっており、秋葉山には柱状節理が見られる。また新市集落から西迫集落にかけ黒鉛の層があり、大草集落には銅鉱跡がある。

本村集落から津々川下流周辺は、新生代(六千五百万年前)から現在までの第三紀層から成っている。

総面積は三、一四〇へクタールで農地は水田九四へクタール、畑一六一へクタールと耕地面積は8.1%と非常に少なく典型的な山間農業地域である。

(注)「地質年代は、小学館の図鑑による」

吉備高原の一角としての中井

豊永から南東へ山際、入野、横内、樽見方面へ、また草間から南へ岩中、上野、井倉野、、大松、大草、八石方面へ台地が広がり豊かな畑作地帯である。標高はいずれも400m前後である。この台地の生い立ちは、400〜500万年まえは海抜数メートルの準平原状態であった。その後次第に隆起し(約100万年かかって)現在の姿に成った。

川に運ばれ丸くなった山砂層が花木西付近、庄屋谷〜西本に見られるのが隆起したことを証明している。

上野・山際・横内地域の地質は主に石灰岩で、いたる所に力ルスト地形が見られる。土壌は「赤土」が多い。この赤土は、粒子が小さいため粘つこい。「ごぼぅ」などの栽培に適している。

|

|

| カレンフェルト |

|

| カレンフェルトとは、石灰岩台地で羊頭のような形の岩柱が林立する原野である。石灰岩が表面を流下する水に溶食されて深い溝が刻まれ分離して生ずるもので代表的なものが横内、山際集落であり、不思議な景観を作り出している。 |

|

|

|

|

| |

| ドリーネ |

|

| ドリーネとは、石灰岩台地にできたすり鉢状の窪地を言い、石灰岩が流水などで浸食されてできるもので、上野上集落の畑に昭和49年に突然穴があき以来大雨の降る度に大きくなっている。古いものでは山際、横内集落にも見られる。 |

| |

| 中井の地名 ・・・中井町に伝わる独特な「地名」 |

|

| 荷 出 ( カ デ ) |

交通手段として高瀬舟を利用するため、中井方面の荷物は、現在の方谷駅の上の鉄橋がある佐伏川と高梁川の合流する場所に荷を出していたところから、この地帯を荷出と呼ぶようになった。 |

|

|

| |

|

| 稚 児 滝 ( チ コ ウ ダ キ ) |

言い伝えによると、西方から津々に通じる津々街道が、現在の佐内裏から稚児滝上を通り津々羅の六地蔵に通ずる道があり、佐内橋の北方津々街道の上に尼寺(現在石積みの屋敷跡が確認できる)があった。この寺の尼僧が子供を出産したが、お寺の戒律で許しがたい罪を犯したことで、稚児とともに現在の稚児滝付近から津々川に身を投げ自殺した。この事件の後この場を稚児滝と呼ばれるようになった。 |

|

|

| |

|

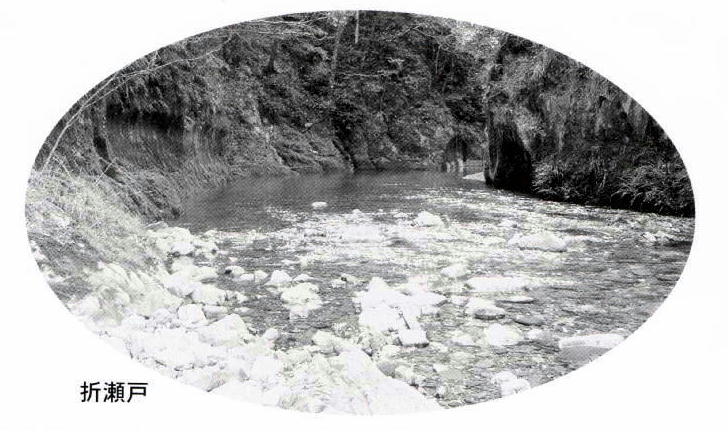

| 折 瀬 戸 ( オ リ セ ン ド ) |

|

上野下と草間境に流れる佐伏川沿岸が折れ曲がった狭いところからこの地名がつけられました。上房郡誌には、、名勝として記載されており、又、歌人与謝野晶子がこの場所を「降仙洞の蝋石の渓」と歌に詠んでいます。 |

| |

|

| 峡 門 ( ハ ザ マ ト ゙ ) |

市場から上野へ通ずる道は、かつて昔、山伏が難行苦行していたといわれる大師嶽(峽門山)と芋岡山に挟まれた狭い道で門を潜るよ様に因んでこの辺りの地名になりました。

(地域市民センターの裏山で紅葉も季節は綺麗です。) |

|

|

峡門にある大師堂

|

|

|

| |

|

| 日 向 ( ヒ ナ タ ) |

車社会以前、新見方面に向かうには、新見街道を利用していました。定光寺前を通り上野上の峠を下り、山際を巌流とする新見市豊永境を流れる入谷川が佐伏川に注ぐ地点に出るがこの辺りを日向と呼んでいます。

この地名の由来は、定光寺奥からこの地域までの山林に覆われて昼でも薄暗い道から、田畑が耕され日光の当たる山間に出たところからこの地域を日向と呼ぶようになったと推測されます。 |

|

|

| |

|

| |

|