|

HID(High Intensity Discharge Lamp)ヘッドライト

ライトが暗かったため、HID化しました。

取り付けたキットは、BELLOF社(Dytona)のH4バルブで、HI/LOWを1つのバーナー(HID用のバルブはこう言うらしい)をモーターで駆動することによって切り替えるタイプ。

発光色はスパークリングホワイトで、6000k(ケルビン)という日光の色に近い波長の光を放つそうです。

HP容量の関係で、写真は省略しますが、ZZ-R1100にHIDを取り付ける場合、奥行きが足りないので、ライトの奥のY字型の金属ステイを加工してバルブのスペースを確保する必要があります。

バラストユニットは、左のリアカウル、HIDのコントロールユニットは、アッパーカウルの中(レーダーのアンテナの左)に納めました。(レーダー探知機写真の黄色いボックス)

上の写真は、点灯直後です。最初は青白いというよりも、むしろ青い光を放ちます。それが、徐々に白く安定していきます。

ほぼ白く安定するまでに数十秒。短い間ですが、青い光を楽しむことができます。

下の写真は、点灯数分後で、HIビームの状態。

Hi/Lowの切替はモーターで発光部を移動させて行いますが、タイムラグはほとんどありません。「カチッ」と一瞬で変わります。

とにかく明るいです♪以前はハイビームを使わないと夜間走行が苦しかったのですが、視認性がずいぶんと良くなりました。 |

|

|

LASER LINE

レーザーラインは、イギリス輸出仕様に装備されているセキュリティーシステムです。

グラブバーとテイルランプの間にある発光ダイオードが稼働状況を知らせるようになっています。

セキュリティーを作動させると、

①イグニッションを回す

②シートを外す

③振動を与える

④車体の傾きを変える

のどれか1つでもセンサーに反応すると、激しいアラーム音とハザードの点滅によって周りに知らせます。

さらに、バッテリーを取り外して鳴り続けるというゾンビのようなタフさ(汗)。これにはバイク屋さんも驚いてました。 |

|

|

ポジショニングランプ

イギリス輸出仕様のZZRは、スモールランプをつけたときヘッドライト内のスモールランプが光るようになっています。北米仕様だとポジショニングランプが点灯するそうです。

そこで付けてもらいました。ポジショニングランプ♪

この写真では少し分かりにくいですが光ってます。

バイク屋さん自信の一作です。今回使ったのは、SEC(SpecialElectroniCs)のポジショニングランプユニット(15~23W)です。 |

|

ハザード

ZZ-R1100にハザードの回路が組まれているのはマレーシア輸出仕様だそうです。残念ながらイギリス仕様にはハザードは付いていません。

家主が以前乗っていたZX-4にはハザードがあったのに、グレードアップしたはずの1100ccには付いていないなんて・・・

そこで取り付けてもらいました♪ハザードランプ♪

何処をどうしたかというと、下に書いてあるとおりだそうです。これもバイク屋さんスペシャルサンクス!

この車種のハザードは、「ハウジング」(=ハンドルにスイッチ類がまとまって付いている部品を、マレーシア仕様の物と替えて配線をすればOK(だそうです)。

ハウジングASSYの部品番号は[46091-1720]です。

|

|

|

クラッチベアリングシステム

「大型のライダーは細部にまでこだわって欲しいな・・・」と、バイク屋さんの薦めで付けてもらったのがこれ。

油圧クラッチのレバーの支点になる部品は、真鍮製の円筒型部品が入っています。かなり大きい力が掛かる部分らしく、走行距離が長いバイクの物を見せてもらうとかなり片減りしていました。

そこでこの部品を入れると、部品同士がこすれて動いていた部分にベアリングが使われているので、スムーズに動くようになります。実際この部品と取り替える前よりもクラッチが軽くなりました。

クラッチベアリングシステムは、[RC ENGINEERING]の商品です。 |

|

インナーフェンダー

後タイヤの前方を覆っているのがインナーフェンダーです。後ろタイヤが跳ねた水なんかが、シート下スペースに入れた書類や工具を濡らしてはいけないので付けました。

バイク屋さん曰く「エーテックのインナーフェンダーは出来がいいでぇ。」

ということで、A-TECH社のカーボン製インナーフェンダーを付けました。

これは余分なことだけど、以前乗っていたZX-4を譲ったお金をインナーフェンダー代に充てました。 |

|

スピードメーター

イギリス輸出仕様は、「マイル表示」と「キロメーター表示」とが併用してあり、日本で車検をうけても通りますが、ライトを点灯したときに光るのはマイル表示だし、アドメーター、トリップメーターの積算がマイルなので、付け替えてもらいました。

フルパワーなので、メーターは320kmまで切ってあります。 |

|

レーダー探知機

家主がビッグバイクに乗ったら是非付けたかったのが、このレーダー探知機です。

最近の取り締まりは高度化して、こんな装備も気休めにしかならないかなと思いつつ、お守りのつもりで付けました。

MOTOFIZZ社製レーダー探知機のモニター部分をブラックアウト加工して、メーター付近に取り付けてもらいました。

←電波の受信部分は、フロントカウル内に設置(右側のグレーのケース)してもらいました。

(ちなみに、左の黄色いボックスは、HIDのコントローラーです。)

左下の写真が発行前、右下の写真が発行した瞬間です。 |

|

|

|

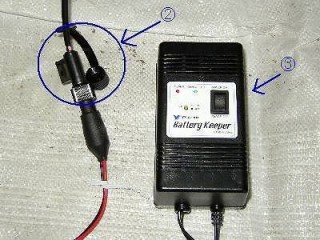

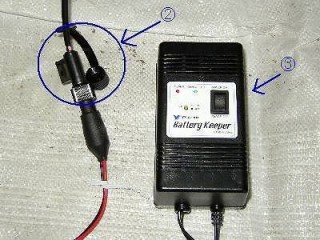

バッテリーキーパー

いつもバイクに乗っていれば、バッテリーがあがったりしないと思うのですが・・・。

そんな訳にもいかない事情で、やっちゃったときに、ZZ-R1100のメンテナンス性の悪いところで、バッテリーはタンクの下側。(タンクがシートの下まで延びている部分①の下側)。

ブースターケーブルを繋ぐためには、タンクまで外すか、あるいは持ち上げた状態で固定し、燃料パイプを気にしながら、手がやっと入る状態での作業を強いられます。

で、最初に考えたのが、バッテリー直結ケーブル=アンビリカルケーブル(命名は、バイク屋さん)により、他の車からの電源供給を行ってセルを回すことでした。・・・が、バッテリーが上がることにより急速に劣化する状態を止めることができないため、このバッテリーキーパー購入に踏み切りました。

バッテリー(①のタンクの下側)に防水ソケット(②)付きコードを取り付けておきます。(上写真)

充電時(下写真)にはその防水ソケットのふたを外し、充電器と接続(②)。

充電器のコンセントを100Vに入れ、スイッチオンで、充電をしてくれます。(充電時間はバッテリーの消耗具合にもよりますが、1~数時間です。)

このバッテリーキーパーの優れている点は、3ヶ月間は入れっぱなしにしておける(それ以上は過充電になってしまう)ので、長期間乗らないときでも一発始動できるところと、防水ソケット付バッテリー接続コードだけも別売りしているので、複数の車を持っていても充電器は1台で管理できるところです。 |

|