緑ゆたか 落ち着いた山里

春は山桜 初夏にはホタル

山田方谷ゆかりの史跡が残る里

| 山田方谷にまつわる史跡 | ||||

| 中井に残る史跡 | 備中松山城 | 御根小屋跡 | 有終館跡 | 牛麓舎跡 |

| 御茶屋跡 | 八重籬神社 | 臥牛亭 | 頼久寺 | 閑谷学校 |

| 備中松山城 | |||

|

|||

| 備中松山城は、国指定重要文化財で標高430mの臥牛山の頂上付近に建つ現存天守を持つ山城としては最も高いところにあります。鎌倉時代、地頭秋庭重信によって大松山に城が築かれたのを起源とし、1683年に水谷勝宗によって修築され、現在の姿になりました。 10月~12月には雲海に包まれる幻想的な姿を見ることができ「天空の城」とも言われ全国的に有名なっています。

また、春は新緑、秋は紅葉、冬は雪景色とそれぞれの季節の景観を楽しんでいただけます。高さ10mを超える天然の岩盤を利用した壮大な石垣や、国指定重要文化財の土塀、二重櫓など登城の途中に見所がたくさんあります。

現在の城主は、平成30年7月豪雨後に住み着きた「猫城主さんじゅーろー」です。愛くるしい猫で人気の城主です。

|

|

||

|

|

||

| 御根小屋跡 | |||

|

|||

御根小屋は備中松山藩の藩主の居館であり、藩の政務を行う役所であった。城が標高430メートルにあるため、平時の政庁として御城山の麓に造られたものである。現在は岡山県立高梁高等学校校地として使われている。高さ7mを超える石垣が築かれており総延長800mにおよぶ。また、校地内の中庭とともに良好な状態で旧状を留めている。 |

松山藩板倉候御殿配置図    |

||

| 牛麓舎跡 | |||

|

天保九年(1838年)有終館学頭の傍ら子弟教育のために設立した家塾。方谷34歳。城下御前町の邸宅に開く。 |

||

|

御茶屋跡 | ||

|

|||

|

|

||

| 備中松山藩六代藩主板倉勝職(いたくらかつつね 1803-1849)が、別邸として建てたもので、隣接して水車があったことから通称「水車」と呼ばれた。 山田方谷は元締役を辞した後、長瀬(現・JR伯備線方谷駅)に住居を移したが、年寄役助勤として引き続き藩政に参画することとなり、この「水車」を城下滞在時の宿舎とした。 越後長岡藩士河井継之助が方谷の教えを請いに訪れた時、ここ「水車」に移り、長瀬とを往復しながら従学し、方谷の門人進鴻渓(しんこうけい)、三島中州などとの交流もあった。 |

|||

| 八重籬神社 | |||

|

備中松山藩主板倉家の祖霊を祀る神社で、寛政5年御根小屋に建立されました。  |

||

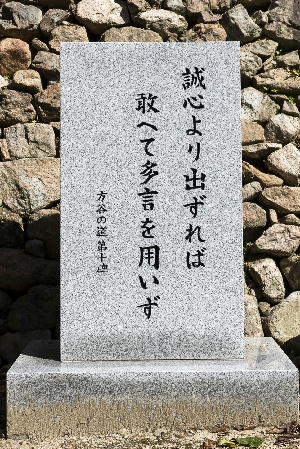

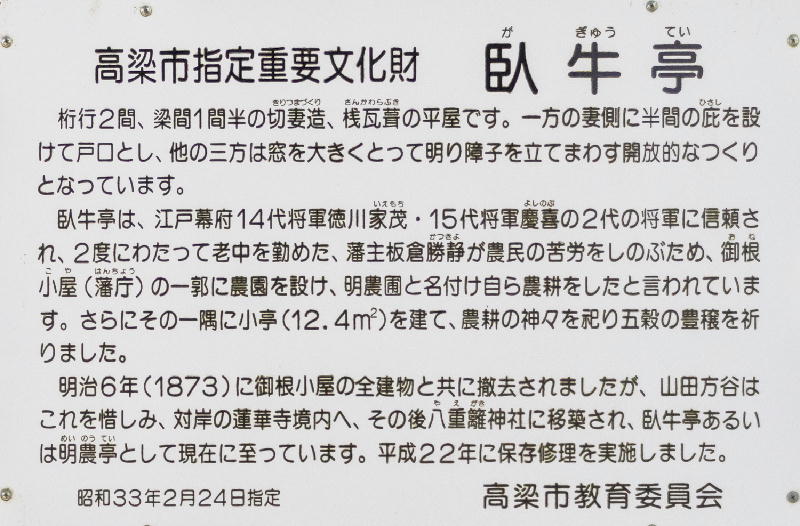

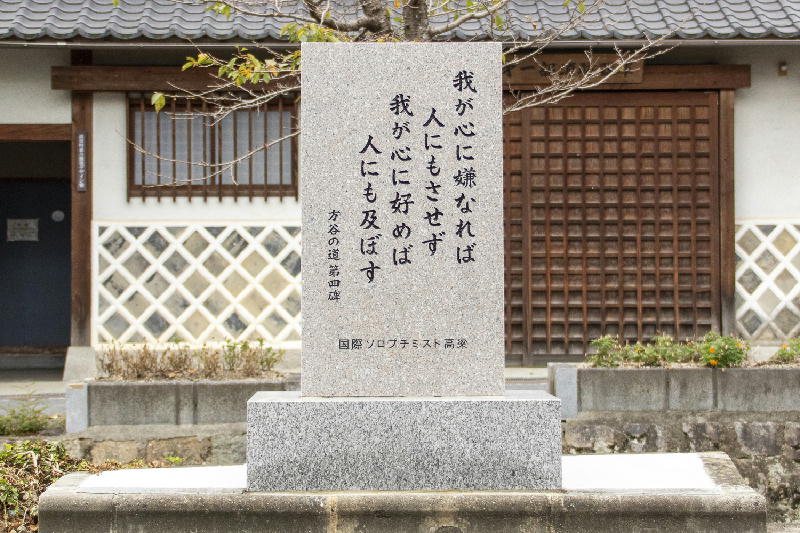

| 臥 牛 亭 | |||

|

臥牛亭は、備中松山藩主板倉勝静が御殿などのある御根小屋の一角に建てた小さな建物です。勝静は、農耕の神を祀って五穀豊穣を祈り、時には自ら畑を耕して農民の労苦を偲び、眼下に広がる城下の町並みを眺めて、領民に思いを馳せたと伝えられています。現在の八重籬神社の境内に移されました。  |

||

| 板倉勝静公と方谷 明治五年正月六日、旧藩主勝静が禁固を解かれた との知らせが入り、方谷の歓びはひとしおだった。勝静は手紙を方谷の元に送って礼を述べ、寒暖計一個 と肴料を届けた。方谷は大変歓び、次の書を返した 「旧臣一同老朽に至る迄、天日快晴と相成り、有り難き儀に存じ奉り候。因って今般は存じ寄らず 御書頂戴にも至り候儀、五力年来にて復旧の時節に逢い候事、実に尊顔を拝し奉り候心地仕り、 老耄の本懐相達し、明日地に入り候共、遺憾御座無く候」 この年、松山城は廃城となり、すべての建物が取り壊されることになった。 「新政府の命令であるから仕方がない、しかし何か一つでも勝静公を偲ぶ物を残したい」と思った方谷は、勝静の別荘であった『臥牛亭』を秘かに対岸の蓮華寺の境内へ移して、その傍らに由来を記ひ した石碑を建てさせた。それには次のよぅなことが刻まれている。 鳥が翼を張ったような一亭は何処から移したのか臥牛の麓 明農園からである其の農園は何であるか我が公の別荘である 公が東京へ移られ亭は有っても主がなくなった此処に運んで置く 此処は高台「蓮華寺」此処に登って見渡すと我が心は悲しみ痛む 年月がたち世の中が変わり別荘は廃れ園は荒れただ亭だけが残っている あの中国の召伯に比す勝静公は昔此の亭に登り城下の町を眺められた 士民は沢山住んでおり此等に我が子のように多くの恵みを与えられた それ等の源は此処である毀わすな傷付ける事無く千年も愛護せよ 癸酉明治六年仲春旧臣某亭を移し碑を建て銘を勒す ※某とは方谷のこと それから数年後、蓮華寺境内では崖崩れがあり、この臥牛亭も傾いて壊れそうになったので、現在地の八重籬神社境内へ移された。 (出典) 田井章夫監修 「郷土の偉人 山田方谷 」 |

|||

| 有終館跡 と クロマツ | |||

|

|||

| 天保七年(1836)長い遊学を終えて、藩主に従って帰国した方谷は、十月には有終館の学頭を命じられ、六十石取りとなり、屋敷を御前(現在の高梁市内御前町)に与えられた。方谷三十ニオの時であった。 それからの数年間は、方谷にとっては一番のどかな時代であったらしく、暇をみてはよく近郊へ出かけて、近似の大福寺や玄賓を訪ねたり、遠くは西方の生家や、新見まで出かけて交友を深めた。 藩主の許しを得て、天保九年(1838)三十四才の時、家塾『牛麓舎』を開いた。藩士はもちろんのこと、広く学問好きな人々の入門を許したところ、この牛麓舎にいち早くやって来た人に恩師寺島白鹿の子、寺島義一があり、三島毅(後の三島中洲)、大石隼雄、三浦泰一郎、進昌一郎、神戸一郎、矢吹久次郎など後になって方谷の手足となって働く人々が続々と入門した。 四年が過ぎた頃、松山藩にも変化の兆しが出てきた。藩主勝職には跡継ぎがなかったので、天保十三年、伊勢桑名藩主松平定永の第八子を養子(後の勝静)として迎えたからである 弘化元年(1844)、初めて世子勝静(二十ニオ)が藩主に従って松山へ来た。方谷四十才の時であった。 方谷は、若い勝静が極めて熱心に文武両道に励み、寒中でも火鉢に近づかず、特に弓道と馬術は抜群に上達するのを見て、さすがは白河楽翁の子孫だと感心するとともに大きな期待をよせ、この教育に情熱を傾けた。勝静はまた、方谷の学問と見識に心をひかれた。・・・・ 「文章を書くについて大切なことは、誠実を貫くことです。もしこれから藩主としてなさる行いが、これに反するようなことがあったら、ここに書かれたことは偽りであり、誠実に欠けることになります。もしこのようなことがありましたならば、私は若君に直言したいと思うからです」と答えた。すると、勝静は深く頷いて、「本当にその通りだ。後日の証文にしてよろしい」と言って差し出したので、方谷はとても感激した。これ以後、勝静はすっかり方谷に傾倒した。 翌年(1845)春三月、勝静は民情視察のためにさっそく野山、竹荘、有漢、西方の地方をまわったが、方谷も命じられて、このお供の中に加わって行くことになった。民情視察といっても世子の顔見せという意味もあるので、各村では庄屋を呼び集めたり孝行に励んだ子供たちの表彰を行ったりしながら、西方村へまわってきた。 弘化三年(1846)四十ニオ、学問、見識ともに加わり塾生たちも多くなったが、方谷にも一つの転機が訪れた。それは有終館学頭のまま、勝静の御近習を兼ることになったことである。御近習という役は主君の側近くに仕えて奉仕する役であるが、方谷は少し違ったように思われる。勝静からいえば方谷がいると何かと相談をしたり、尋ねたりするのに都合が良かったからではないだろうか。  (出典) 田井章夫監修 「郷土の偉人 山田方谷」 (出典) 田井章夫監修 「郷土の偉人 山田方谷」 |

|||

| 閑 谷 学 校 | |||

|

|||

| 閑谷学校の再興 旧岡山藩士岡本巍、中川横太郎、谷川達海、島村久らは、新たに岡山に学校を創立したいと協議を重ねていた。 明治五年正月早々、中川横太郎が方谷を訪ね「先生を迎えて、新たに岡山に学校を興したいので、出馬願いたい」と賴んだ。方谷はこれを断ったが、もし閑谷学校を再興するのであれば協力を惜しまないと言った。方谷の言葉に、はっと胸を突かれた中川横太郎は帰ってこのことを岡本巍らに伝えたところ、一同は目の醒める思いがして閑谷学校を再興することに決めた。幸い池田慶政公から二千円の補助金をいただいたので、予定より早く進み、翌年の始めには開校の準備が整ったので方谷の来講をお願いした。 明治六年三月、六十九歳の方谷は初めて行く閑谷への出発に先立ち、後継の耕蔵に宛てた手紙に、「この閑谷学校は県との関わりは何一つ無く、生徒の多くは旧藩の者たちであり、自分は月給などということは考えていない、むしろこちらから援助してやりたいくらいである。けれども、旅費その外の費用については先方がなんとかしてくれるだろう。謝礼は貰おうとは思っていない」と書いている。 (出典) 田井章夫監修 「郷土の偉人 山田方谷」 |

|||

|

|||