緑ゆたか 落ち着いた山里

春は山桜 初夏にはホタル

山田方谷ゆかりの史跡が残る里

| 山田方谷にまつわる史跡 | ||||

| 中井に残る史跡 | 備中松山城 | 御根小屋跡 | 有終館跡 | 牛麓舎跡 |

| 御茶屋跡 | 八重籬神社 | 臥牛亭 | 頼久寺 | 閑谷学校 |

| 山田方谷資料展示室 (中井地域市民センター内) |

|

||||

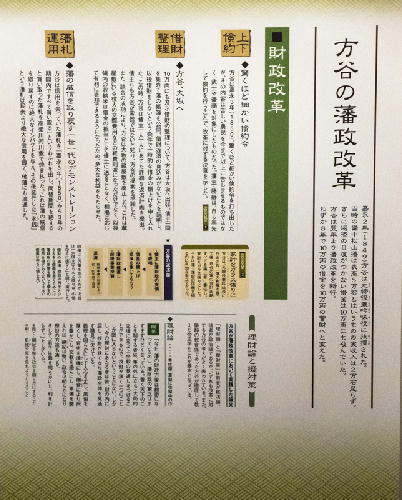

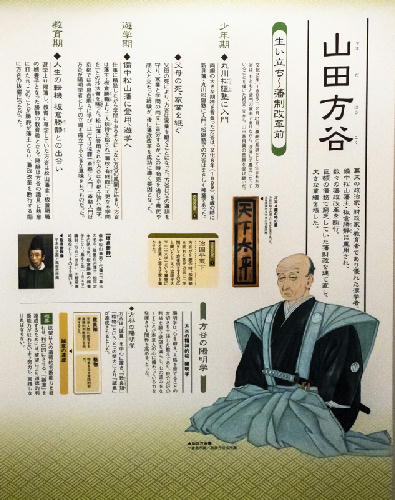

方 谷 の 略 歴 |

|

||||

| 開館時間 平 日 9:00 ~ 17:00 日曜日 9:00 ~ 16:00 休館日 土曜日・祭日(但し、事前に予約があれば見学可) 問い合わせ 高梁市中井地域市民センター(Tel 0866-28-2001) ※展示物や歴史等について詳しい説明のできる語り部もいますのでお申し付けください。 ※方谷駅から公共の交通機関はあまりないのでご注意ください。 |

|||||

|

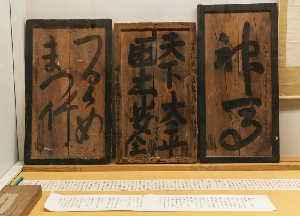

「つる」「うめ」「まる」「竹」(一番左)の書は、文化5年1月に書かれた書。方谷先生は、1805年2月26日生まれなので、数えで3歳の書。一番右側の板額は12月に書かれた書で、この4枚の板額は1年間の書と言うことになります。 額の前に置いている手紙は、方谷先生が書かれたとと思われる、1867年の大政奉還の草案ということになっています。 |

||||

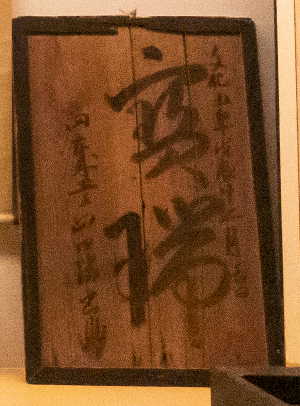

右の額の中の手紙は、矢吹邦彦先生(吉備国際大学)の4代前の方で、矢吹久次郎殿に方谷先生が出したものです。内容は、方谷先生の実子で小雪さんのことについて書かれています。 小雪さんは、15歳で久次郎さんの長男の発三郎さんのもとに嫁いだのですが、19歳で亡くなられてしまい、直系はそこで途切れてしまいました。 |

|

||||

|

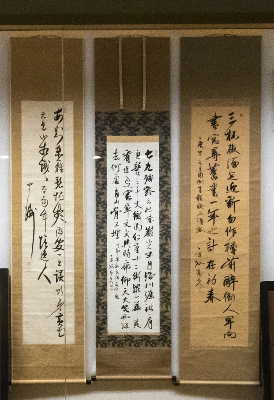

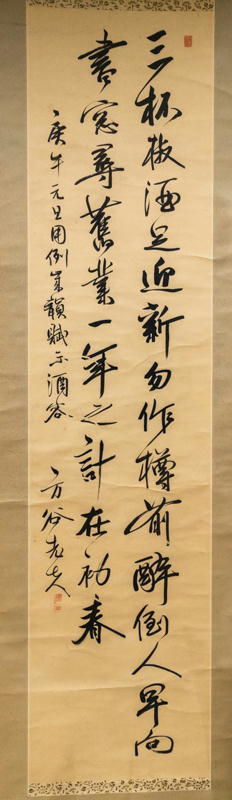

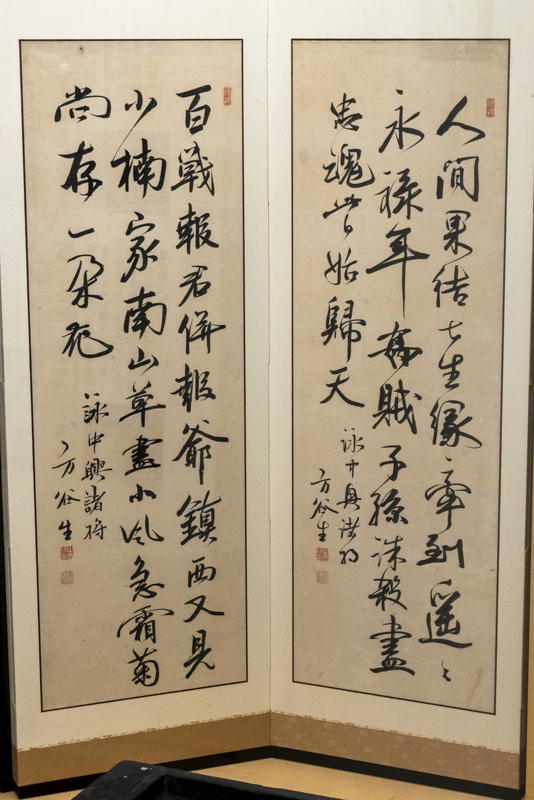

展示スペース中央にある3本の掛け軸の右2本が、方谷先生の書です。一番左は三島中洲さんの書です。三島中洲は、14歳で方谷先生の門下生になり、28歳で松山藩士になりました。そして、明治10年に東京に二松学舎大学をつくられました。 真ん中の書には「79残齢」と書かれています。しかし、方谷先生は73歳までしか生きておられません。79というのは、七九(しちく)63ですから、63歳のことなのです。1867年勝静公から短刀をいただき、帰国するに際して詠んだ歌です。 一番右の掛け軸最後の所には、「一年の計初春にあり」と書かれています。めでたい詩で1870年66歳のときの作品です。 |

||||

|

左の掛け軸 三杯椒酒好迎新 勿作樽前酔倒人 淺近有言尤足戒 一年之計在初春 (訳)よし、三杯の屠蘇を酌んで新年を迎えよう。正月酒を飲み過ぎて、酔いつぶれてはいけない。身近に適切ないましめの言葉がある。すなわち「一年の計は新年に在り」と言うではないか。 右の屏風 人間果結七生縁 牽到遥遥永祿年 姦賊子孫誅殺盡 忠魂比日始帰天 (訳)七たび人間界に生まれてきて、国賊を滅ぼそうという楠公の悲願はとうとう実現した。足利将軍家が滅亡した永祿年間まではるかに遠く、この願いは引き継がれなければならなかった。姦賊尊氏の子孫は、ことごとく誅殺し尽くされた。大楠公の忠魂はここにはじめて、天に帰り安らぐことができたのである。、 |

||||

大きく拡大して見たい方はここをクリックしてください |

|||||

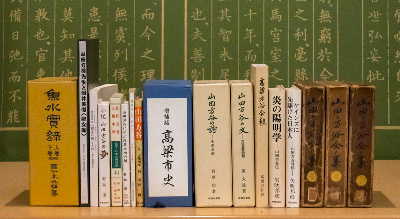

| 市民センター所有の蔵書 |  |

||||

| 市民センターに置いてある山田方谷に関わる書籍類をいくつか紹介します。 | |||||

|

中井の歴史 山田方谷先生従僕 柴倉浅太郎の追憶(復刻版) 中井公民館 中井地域まちづくり推進委員会 平成31年3月発刊 この小冊子は、方谷先生の晩年から没後まで従僕としてお努めした浅太郎の思いと心情を描いており、方谷先生と交流のあった様々な偉大な人物との出会いなどを通して、先生の偉大さを感じ取れるものとなっています。また、中井町の「方谷園」の歴史と築庭までの町民の努力について記されています。 |

||||

|

中井の歴史 村人はどのようにして 生きて来たのか(復刻版) 中井公民館 中井地域まちづくり推進委員会 平成30年10月発刊 中井の郷土歴史家 故田井章夫氏が、昭和61年に中井地域の歴史資料として、中井の歴史「村人はどのように生きて来たか」の冊子を発刊されています。これは、生前に郷土の歴史資料として長期にわたり調査研究したもので、中井町の歴史を語るとき欠くことの出来ない資料です。この貴重な資料の復刻版として発刊しています。 太古の氷河期、縄文時代から昭和時代までに起こった主な事件や町民の様子などを記しています。 |

||||

|

山田方谷生誕二百年記念 方 谷 印 譜 山田方谷生誕二百年記念事業実行委員会 平成16年11月発刊 この印譜は、山田家に伝わる方谷以下四代(方谷、知足斎、済斎、僴斎)の自用印を原寸にて分類、編集したものです。 ・・・・一点一点の掛け軸等で拝見するときは、ともすると看過されがちな存在ではありますが、一覧にできるとかくも美しいものであり、そして思想さえも窺えるものであることに驚かされます。 かつて教養人たちは分墨の世界に心を遊ばすという嗜みを有しており、その揮亳のたびに用いられたのがこれらの印です。 高梁方谷会会長 |

||||

|

郷土の偉人 山 田 方 谷 中井公民館 中井地域まちづくり推進委員会 初版 平成14年3月 幕末から明治にかけて、「備中に方谷あり」とその名を天下に知らしめた山田方谷。中井町の方谷園にあるその墓前には、その業績に感銘を受けた人々がはるばる遠方から訪れます。 郷土史家で方谷研究の第一人者である 故田井章夫さんが、中井小学校PTAだよりに寄稿された「方谷シリーズ」の原文を元に、小学校6年生が理解できる程度に分かりやすく再編集を行ったものです。 |

||||

|

備中方谷夢づくりの里 中井の歴史と文化 「地名の由来・ことわざ遍」 中井公民館 中井地域まちづくり推進委員会 平成24年3月作成 |

||||

|

備中方谷夢づくりの里 中井の歴史と文化 方谷先生ゆかりの史跡 中井公民館 中井地域まちづくり推進委員会 平成27年3月作成 |

||||

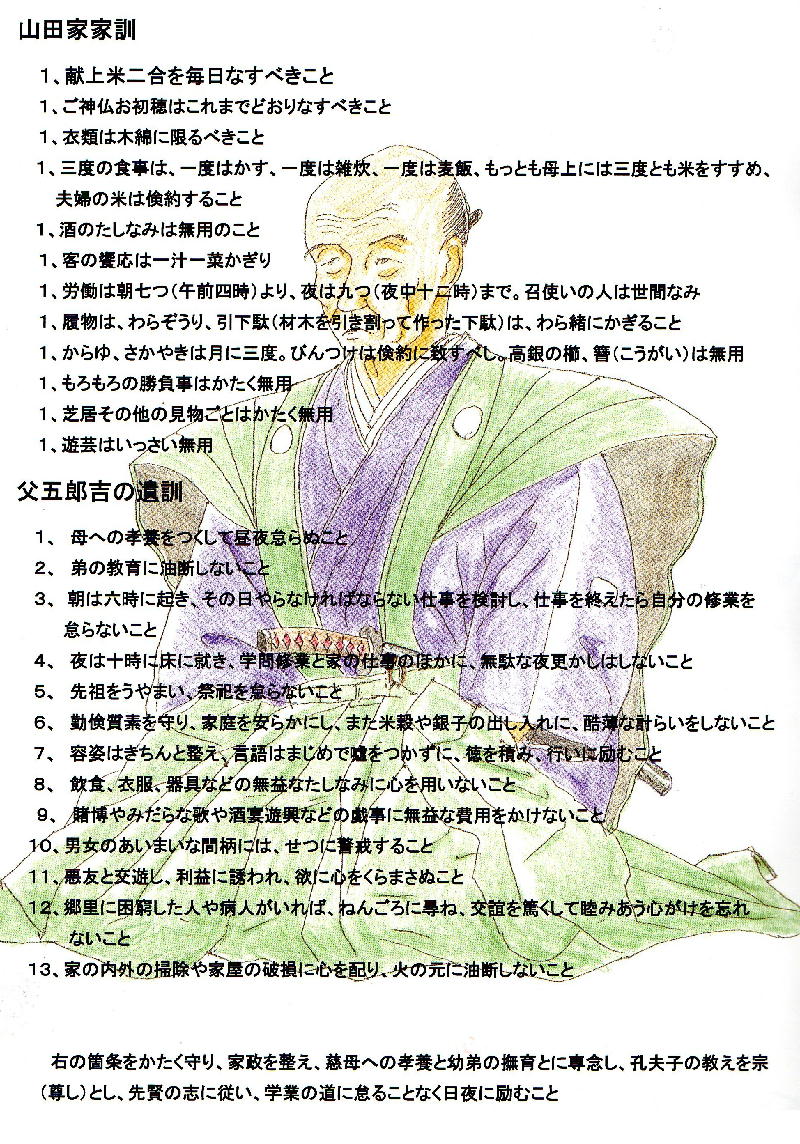

| 山田家家訓 及び 父五郎吉遺訓 | |||||

|

|||||

| TOPページへ | |||||